为了对小学信息科技跨学科主题学习的特征进行研究,12月17日我们围绕这一核心议题,深入开展了以“单元视角下小学信息科技跨学科主题学习的特征研究”为主题的科教融合活动。

一、理论学习 抛砖引玉

为树立和强化课题组成员的课题研究意识,充实理论基础,提升研究水平,主持人蔡鹏飞老师带领大家开展理论学习。依据本次活动主题:单元视角下小学信息科技跨学科主题学习实践策略研究,本课题组选取了两篇契合度高并发人深思的文章进行学习,分别是:俞颢荆的《单元视域下小学信息科技跨学科主题学习设计与实施—以“童眼看家乡”研学策划项目为例》以及孙坦坦和张迪老师的《小学信息科技跨学科主题学习的设计与实施》。

《单元视域下小学信息科技跨学科主题学习设计与实施—以“童眼看家乡”研学策划项目为例》中启示我们,本文以浙教版三年级上册第四单元 “开展在线学习” 为切入点,设计了 “童眼看家乡” 研学策划跨学科项目。强调跨学科主题学习要坚持学科本位、以素养为导向、强调真实情境、单元整体把控。该项目基于学情创设情境,确立各学科目标,通过任务拆解、在线协作学习、展示宣讲成果等活动实施,从多维度开展单元评价,提升了学生信息科技应用、创新思维、问题解决等能力,加深了对家乡文化的认识,凸显育人价值,促进学科融合,为信息科技教育提供了新方向与实践案例。

《小学信息科技跨学科主题学习的设计与实施》一文告诉我们:随着社会发展与教育改革,小学信息科技跨学科主题学习愈发重要。其设计应遵循体现教育性、开放性、真实性原则,实施策略包括构建跨学科学习主题(从学科教材或时事热点中提炼)、整合跨学科学习内容(重视问题链设计与实践力培养)、创设跨学科主题情境(与音乐或英语学科融合)以及推动跨学科反思总结(注重成果展示与拓展评价主体),通过这些措施能让学生在多元融合的学习中提升综合能力,为学生创造更大成长空间,推动信息科技教学发展,奠定学生可持续发展基础。

蔡鹏飞老师以理论文章为基点,结合课堂观察量表,深入浅出地引领理论学习,为与会老师们提供了较为清晰的思维框架。

二、教学展示 深耕细研

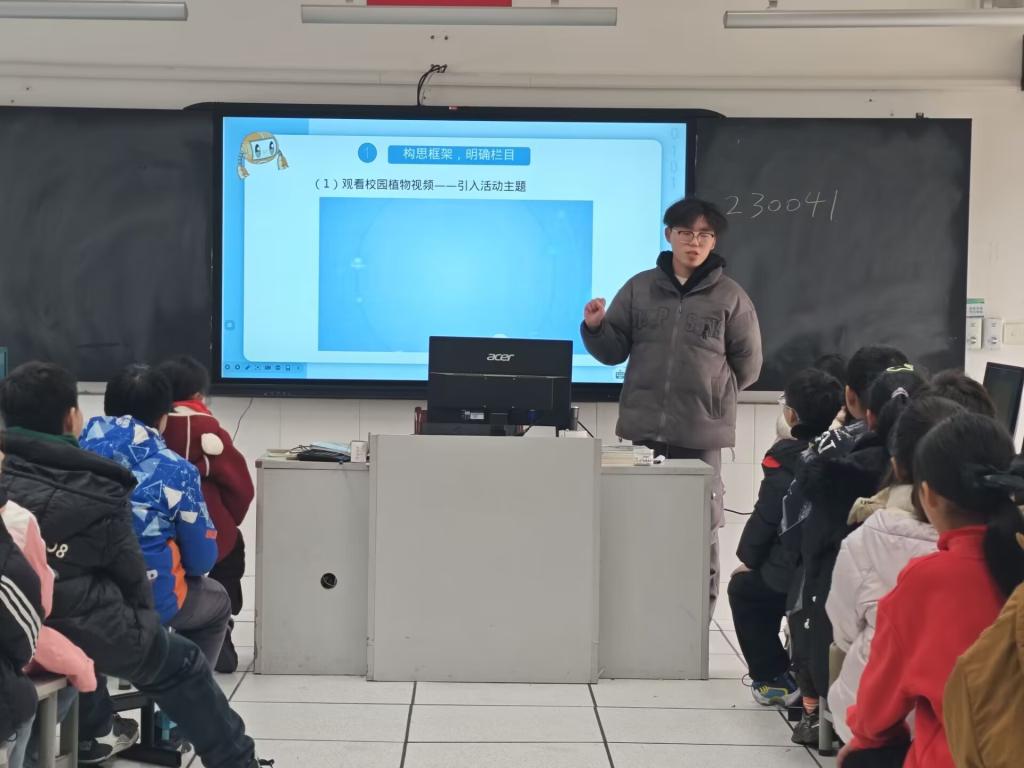

精于行,研于心,教学展示让科研成果更加具象。太仓微型课题《单元视角下小学信息科技跨学科主题学习的设计与实践研究》主持人蔡鹏飞老师,执教了课题研究项目《设计制作校园植物名片》。本课是该项目的第三阶段——设计制作,美化名片。该阶段在学生完成项目前期阶段构思名片名片框架、收集整理信息、植物身份编码等阶段之后的最后一个阶段。该课结合艺术设计的灵感,学生将植物的形态美、色彩美融入名片设计之中,使每一份名片都成为独一无二的艺术品,既美观又富有教育意义;通过前面所学信息科技知识,学生还能制作个性化的植物二维码名片,这一创新举措不仅方便了信息的快速传播与共享,还让学生在实践中掌握了现代科技的应用技能。最终,学生将自己的学习成果以实体或虚拟形式进行展示交流,这一过程不仅是对他们学习成果的肯定,更是激发他们对大自然的敬畏之心,以及对环境保护责任感与使命感深刻体悟的契机。

三、分组交流 高标评议

活动前,蔡老师对课堂观察指标作了细致分工。老师们进入课堂,以课堂观察量表为支点,对蔡老师的精彩课堂展开了热烈的评议。

思考:

崔和平:

教师在设计植物名片环节,明确指出要运用信息处理和设计原则知识,通过提问引导学生深入思考如何实现图文布局合理、色彩搭配协调等关键要点,将复杂的知识拆解成易于理解的问题,逐步引导学生掌握信息呈现技巧。整个过程中,其他学科知识如艺术、语文等都是围绕信息科技核心进行有机整合,艺术知识辅助实现美观设计,语文知识用于优化信息表达,但始终没有偏离信息科技学科重点。基于学生的学习情况,教师在今后的教学中应更加注重因材施教,在课堂上预留一定时间观察学生的个体操作情况,对于基础薄弱的学生及时给予一对一的辅导,帮助他们克服困难,跟上教学进度。同时,在教学任务设计上,可以增加一些简单的问题或任务,鼓励学生突破固定模式,培养创新思维。

马秀:

教师利用 “校园植物名片制作” 这一贴近学生生活的主题,营造了轻松愉快且富有吸引力的学习氛围,使学生能够快速融入课堂情境,产生强烈的学习兴趣。在引导学生思考如何美化名片并增加文化内涵时,巧妙地通过提问激发学生的好奇心和探索欲,鼓励学生发挥想象力,提出各种创意想法,充分调动了学生的学习积极性和主动性。

学生在小组合作和互动交流中出现的问题,教师在后续教学中应加强对小组合作学习的指导和监督。在小组讨论前,更加明确地布置讨论任务和分工要求,确保每个学生都清楚自己的职责和任务,避免讨论的混乱和无序。

徐佩瑶:

教师能够巧妙地将信息科技、艺术、语文等多学科知识自然地融合在 “设计制作校园植物名片” 中,在设计美化植物名片环节,引导学生从艺术角度考虑色彩搭配、图案设计,从语文角度选取合适的诗词和文字描述来增添文化内涵,同时运用信息科技知识进行图文排版和信息整合,使学生在实践中深刻体会到学科融合的魅力和价值。虽然教师引导学生运用了多学科知识,但在某些知识点的讲解上,未能充分挖掘学科之间的内在联系,在学科融合的深度上还有一定的提升空间。